Родился в 1949 г. В 1977 г. окончил постановочный факультет Школы- студии МХАТ (курс В.Шверубовича). С 1977 г. — главный художник Первого Московского областного драматического театра. С 1980 г. — главный художник Театра им. Ленинского комсомола («Ленком»). Вместе с М.Захаровым создал спектакли "Юнона и Авось» А.Вознесенского и А.Рыбникова, «Три девушки в голубом» Л.Петрушевской, «Оптимистическая трагедия» В.Вишневского, «Мудрец» по А.Островскому, «Поминальная молитва» по Шолом-Алейхему, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше, «Чайка» А.Чехова, «Варвар и еретик» по роману Ф.Достоевского «Игрок», «Мистификация» по поэме Н.Гоголя «Мертвые души». Оформлял спектакли в других театрах Москвы, а также в Англии, Италии, Израиле.

В 1998 г. получил премию «Золотая маска» в номинации «художник музыкального театра» за оформление оперы «Любовь к трем апельсинам» в Большом театре.

В 2002 г. присуждена Государственная премия РФ за оформление спектакля «Шут Балакирев» Гр.Горина в Театре Ленком.

С 1979 г. преподавал на постановочном факультете Школы-студии МХАТ. Заслуженный деятель искусств России. Народный художник России Лауреат Государственной премии России, Премии «Золотая Маска» и др.16 июля 2006 скоропостижно скончался в Одессе, на третий день отпуска. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Художник Александр Трифонов оформлял книгу-альбом об Олеге Шейнцисе

"Зачем нужен художник", вышедшую в издательстве "Артист. Режиссер. Театр." в 2008 году.

Олег Шейнцис

театральный художник

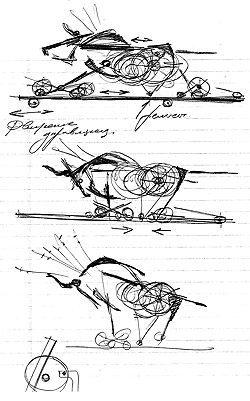

Олег Шейнцис. Эскиз к спектаклю "Юнона

и Авось" А.Вознесенского и А.Рыбникова.

"Отплытие". Театр имени Ленинского комсомола. 1982

Бумага, акварель, цветной карандаш. 36,5 х 24,2

см

Олег Шейнцис

Зачем нужен художник

статья

При жгучем желании выложить на стол всю правду,

– все равно, как правило, выкладываешь максимум тридцать процентов. Потому

что многие вещи остаются тайной для тебя самого, и когда корреспонденты

задают вопросы, отвечая на них, ты заведомо врешь, потому что не знаешь

и знать не можешь подлинного ответа. Это происходит помимо твоей воли,

помимо сознания, помимо тебя вообще. Какая-то мощная сила руководит этим

процессом, выстраивает комбинации, и ты там элемент, которым она вертит,

ставит, куда ей надо, подсказывает, что говорить. Как в Библии: «Аарон

будет твоим голосом, а я буду говорить, что говорить».

Мы живем в системе легенд, которые выстраиваются помимо нашей воли. Мы

не видим, не можем видеть, как устроен театральный мир, вообще – мир искусства.

Мы часто не видим человека из этого мира, мы видим театр-легенду и человека-легенду.

Придумываем людей. Если я о ком-то рассказываю, это всего лишь моя легенда

о нем. Эти легенды невозможно развенчать, потому что как бы человек ни

противился, легенда сильнее его.

Искусство, театр – субстанции божественные, в смысле – чрезвычайно непонятные.

Настолько загадочные, настолько таинственные, настолько мистические, что

когда некто пытается всех уверить, что он-то как раз все хорошо понимает,

все знает и может языком, нашим лживым языком, все поведать, можно только

улыбаться этой самонадеянности человеческой. Человек же всегда убежден,

что может объяснить любые процессы. Я преподаю. И знаю точно, что обучить

творчеству – невозможно. Как научить художника быть художником? Это нереально.

Для себя, чтобы не врать (хотя все равно есть процент лжи – непроизвольной),

я четко очертил: я не могу научить быть художником, я не могу научить

творчеству, я не могу научить, как рожать детей. В лучшем случае, я могу

научить ремеслу: некоторым профессиональным приемам, которые помогут сделать

то, чему я не могу научить.

Слушать интервью артистов и других деятелей театра, это очень забавно.

Публике всегда хочется знать, над чем все мы ломаем голову; над чем ломали

голову до нас и после нас ломать голову будут тоже: что такое театр? что

такое искусство? и зачем мы в нем сидим и что там делаем? Сознаться в

том, что ты этого не знаешь и знать не можешь, довольно трудно. Нет, начинается

вымысел-легенда: «Знаете, когда я работал над этой ролью, я думал о том-то

и о сем-то». Я же «в кухне», я изнутри могу наблюдать процессы, которые

происходят, положим, с актерами. Как они потом их объясняют! Все оказывается

так просто, так понятно. Такое впечатление, будто я сижу на круглой планете,

а они на квадратной, и у них там по-другому солнце встает. В действительности

актер абсолютно не понимает, что с ним происходит. Он и не должен знать,

каким образом все вдруг выливается в монолог, диалог, выход, финал. Распространенное

выражение: «раствориться в актере». Но если нечто «растворилось» в актере,

откуда же ему знать, что именно и каким образом? Когда я ем пищу, я же

не могу знать, как полезные и вредные субстанции распределяются в моем

организме. Так что попытка понять театр методом опроса, доверясь только

одной информации, нереальна.

Театр – это множественность людей, множественность талантов, множественность

эмоций, точек зрения. Откуда актер видит весь процесс? Из коробки сцены.

В то время как взгляд режиссера направлен из зала в каменную коробку сцены.

Это разные точки, разный взгляд. Художник и режиссер наблюдают из зала.

Но у художника есть еще дополнительное преимущество: он бегает из зала

на сцену и обратно. Это важно: иметь возможность захватить максимум театрального

пространства. Быть одновременно и в зале, и в закулисье. Видеть лицевую

часть сцены и тыльную одновременно. Все время менять ракурс. Впервые я

ощутил, что такое закулисье, когда в молодости делал спектакль в Школе-студии

МХАТ. Шла премьера, я стоял за декорациями, волновался. Вдруг почувствовал,

что нервное напряжение разряжается в веселое состояние: вся тыльная сторона

декорации была оклеена портретами Олега Ефремова. Миллион голов Ефремова.

Декорации обычно оклеиваются сзади бумагой, которая уже ни на что не годится.

Был творческий вечер Ефремова, после которого остались афиши с его изображением.

Ими и оклеили декорацию. Вот тут я прочувствовал, в каком состоянии актер

выходит на сцену; когда он, видя перед собой эту дурную множественность

Ефремовых, пробираясь сквозь Ефремовых, должен потом «перевоплощаться

в предлагаемых обстоятельствах» и проживать «жизнь человеческого духа»,

в то время как в нем этот комизм сидит, даже если он его удачно сдерживает.

Почему я стал театральным художником? Неизвестно, Такое впечатление, что

я ничего и не решал, все было за меня решено. И все же всегда хочется

докопаться. Самому интересно ответить на вопрос – почему?

По советским понятиям я делал просто отличную карьеру. В двадцать один

год я получил возможность разрабатывать авторские проекты в Крыму – санатории,

микрорайоны, пионерлагеря... Тогда ведь была большая редкость – авторские

проекты, только типовые... Я же получал авторские. Тем не менее в один

прекрасный день, неожиданно для себя все бросив, я пошел скульптором в

Одесский театр оперы и балета. Этот рывок поверг всех, кто меня знал,

в шок: «Такие возможности, такие перспективы – бросить все вдруг! Ты что,

елд?» (В Одессе так называли ненормальных людей, совершающих ненормальные

поступки, лишенные какой-либо мотивации – в общем, придурков). Большинство

в городе принимало меня за такового. Я же, совершая это резкое движение

в сторону «театрального поприща», не планировал его заранее и нисколько

не размышлял о последствиях.

Такая ситуация повторялась в моей жизни неоднократно. Часто происходило

что-либо как бы само собой, без моего участия. Я только элемент этой круговерти,

во всем от нее зависимый. Причем от веры в мистику я далек. Ничего необычного

в этом нет. Нострадамус в заключение пишет, что на предсказателя можно

смотреть, по сути, так же, как на хозяйку, варящую суп. Ничего необычного,

если ты знаешь, как это делать. И наоборот. Такое простое разъяснение.

Предсказание, взгляд в будущее, ощущение незримых сил – это и есть методология

творчества. В чистом ее виде!

Работа с несуществующим, как с реальным. Видение несуществующего в мельчайших

подробностях, в цвете, свете, в движении. Режиссер и художник могут переругаться

вдрызг на тему предмета, которого не существует в природе. Его нет! Кто

никогда не работал в театре, может подумать, что перед ним сумасшедшие.

Эти люди могут дойти до того, что: «Я с тобой больше никогда разговаривать

не буду!» Почему? Этой вещи нет в природе, но для них-то она есть! У нас

был с Марком Захаровым недельный разлад в наших взаимоотношениях, когда

спор дошел до высокого градуса. Мы не могли договориться, как именно в

фильме «Убить дракона» должен упасть дракон. Чем занимались два, в общем,

неглупых человека? Каждый видел процесс падения по-своему. Хотя этого

процесса еще не было. Ему только еще предстояло быть. Но Захаров и Шейнцис

были убеждены в правильности своего видения настолько, что могли разругаться.

Представление, что художник должен творить все в соответствии с видением

режиссера, с его слов, – тоже легенда. Такое бывает. Но не у режиссеров,

а у актеров, которые притворяются режиссерами. Или, допустим, в учебных

заведениях, когда педагог делает дипломный спектакль и берет молодого

художника. Педагог не знает, как работать, но знает легенду про то, как

должен работать режиссер и художник. И начинает играть в театр, вести

себя, как полагается в театре, вернее, как он думает, что полагается в

театре. Начинает имитировать творческий процесс. Настоящий режиссер нуждается

в совместном творчестве. Зачем нужны декорации, – никто в театре хорошенько

не понимает. Режиссеры тоже. Но их делают, хотя в наше время из-за декораций

приходится терять время и деньги, затрачивать дополнительные усилия, переносить

сроки.

Тем не менее режиссеры продолжают звать художников. И даже если режиссер

не понимает, зачем нужен художник, скажи ему: «Делайте спектакль без художника»,

– он моментально впадет в истерику. Он запричитает: «Вы что, сдурели?

Да о чем вы говорите?!!» Это невозможно. Это будет не спектакль. Театр

– что бы мы ни говорили – коллективное творчество. И один человек в нем

сделать ничего не может. Как бы он ни был амбициозен. Без художника невозможно

сделать спектакль. А точнее, спектакль невозможно сделать без режиссера,

художника, актера, композитора, реквизитора, рабочего сцены. Поэтому каждый

работник театра уверен, что он сделал спектакль, а режиссер и художник

только мешали. Без них все было бы легче, быстрее и дешевле.

Но если говорить серьезно, то я считаю, что делает спектакль без всякого

сомнения, режиссер. Он лидер, он собирает вокруг себя команду. В этой

команде есть и художник, и балетмейстер, и композитор, и какие-либо еще

специалисты, которые могут понадобиться, – аранжировщик, педагог по сцендвижению,

педагог по сценречи или даже крупный инженер-электронщик, что тоже возможно.

И вот эта команда начинает работать. Коллективно. А в коллективной системе

никогда не разберешь, кто есть кто и кто что породил, кто под чем поставил

свой «лейбл», свое авторство. Тем более что наша мысль, наша нервная система

так устроены, что нам достаточно, допустим, какого-то звука, произнесенного

другим человеком, чтобы это породило в нас какую-то идею. Мы ее высказываем,

другой человек ее тут же опровергает, мы в протесте с этим опровержением

рождаем вторую идею – и так этот клубочек начинает кувыркаться. Не будь

того возражения, не было бы нашей идеи. Вариантов тысячи, абсолютно непредсказуемых,

но, так или иначе, идея рождается в контакте с людьми, с которыми можно

разговаривать, есть о чем разговаривать, между которыми есть, что называется,

близость, – человеческая близость, творческая близость и просто симпатия,

доверие друг к другу. В такой коллективной ситуации возможна странная

вещь: одновременно коллективное творчество и тоталитарное мышление.

Марк Захаров авторитарный человек, но без команды он не может, и он очень

хорошо работает в команде. Я авторитарный человек, тем не менее без команды

я не могу, и мне очень нравится существование в команде. Вокруг меня,

в моей команде, тоже должны быть авторитарные люди. Как ни странно, коллективное

творчество может рождаться только в команде ярких индивидуальностей, которые

умеют в итоге ладить между собой. В этом случае нет начальственного органа,

который мог бы потребовать, приказать, не принять, диктовать. Отправная

точка – пьеса. Притом что и она не случайно возникла: ее написал драматург,

а выбрал режиссер. Пьеса интересна, режиссер вызывает доверие. И вот тогда

собирается команда, имеющая личностное отношение к миру, к человеку, к

Богу, вообще к процессам на этой земле. Со стороны кажется, будто все

эти люди просто бездельничают, непонятно, чем занимаются, и непонятно,

о чем говорят. Разговор в чистом виде крайне редок, так как уже давно

потерял смысл. Я всегда рад форме взаимоотношений без слов и без разговоров.

Наибольшее счастье, когда идет очень мощный диалог, но без текста, звукового

ряда. Если уж мы разговариваем, то разговариваем как-то вообще, обмениваясь

ассоциациями. Мы можем обсудить последние налоговые изыски, и наша ироничность,

юмор на эту тему каким-то образом будут проецироваться на наши мысли,

решения, в рабочий подтекст. Какой-нибудь анекдот, который будет рассказан

по этому поводу, шутка на нем скажутся. Это как бы настройка инструмента.

Как в оркестре – музыканты шутят, рассказывают какие-то анекдоты, но в

этот же момент серьезно слушают гармонию, параллельно с этим настраивают

инструменты. Они могут делиться последними неприятностями, говорить о

зарплате, о заболевшем ребенке, но, подтягивая колки, натягивая струны,

вслушиваться в звучание. Это происходит параллельно, это самый класс!

Я бы удивился, если бы человек серьезно вслушивался: «Так, си бемоль?

Да? Верно? Да! А здесь? Здесь надо подтянуть на два миллиметра!» Это идиотизм.

Вы представляете себе ситуацию, когда режиссер зовет художника и говорит:

«Давайте мы с вами сядем и подумаем: как нам сделать этот спектакль? про

что? какая сверхзадача?»

Когда-то в юности я верил, что режиссеры могут рассказать про что и как.

Был известный профессор, преподававший в Школе-студии МХАТ мастерство

актера, Виктор Карлович Монюков. Я работал на его курсе во время своей

учебы, и мы, в общем, неплохо сработались. Что мне не нравилось и сильно

затрудняло с ним работу, так это его прусская дотошность, занудство. Всякая

гармония у него должна была быть «поверена алгеброй» и прочее, прочее.

Терпел я его капризы чисто из своего упрямства, и что-то внутри подсказывало

терпеть. Ведь, в сущности, мы не имели права работать вместе как люди

слишком разных генераций. На «Записках Лопатина» Симонова он устроил мне

двухмесячную «олимпиаду» на предмет изготовления макета. Каждый день в

пять часов я приносил макет. Он говорил: «Нет, не годится». Я говорил:

«Хорошо» – и на следующий день точно в пять часов приносил новый макет.

Чего это стоило, одному Богу известно. На протяжении двух месяцев каждый

день выполнять макет с новым решением!.. Наконец я приношу макет и, понимая,

что это издевательство может быть вечным, говорю: «Хорошо, Виктор Карлович.

Скажите мне, какой вам нужен здесь образ». Пора же выпускать спектакль,

время уходит… Он отвечает: «Ну ладно. Образ про то, что война переосмысливает

морально-этические ценности». Тут я взвыл: «Но это же тема, а не образ».

«А образ за тобой», – отрезал он. С тех пор я знал, зачем нужен художник.

Образ за мной.

Режиссер и художник – непонятные фигуры. Никогда нельзя определить круг

обязанностей режиссера и круг обязанностей художника. Никто не знает,

как они должны работать между собой. Проще понять, какие должны быть отношения

в семье между мужем и женой, чем между режиссером и художником. Потому

так мучительно им искать друг друга и работать друг с другом. Эти пары

обречены быть в постоянной близости и конфликте между собой и одновременно

в конфликте по отношению к театру, будоража его, не давая плесневеть.

Режиссер и художник всегда творят в условиях, когда каждый работник театра

уверен, что люди они бесполезные и можно было бы обойтись без них. «Им

не угодишь! Всем нравится, а им нет! Чего они хотят? Сами не знают!» Знают!

Требовательны к себе и требовательны ко всему театру. Сами выплывают,

а с ними и весь театр. Такая расстановка сил, на мой взгляд, единственно

верная. Но сегодня, в период торжества новых ценностей, таких, как: личный

душевный комфорт, жажда благополучия и индивидуализм, который, естественно,

несовместим с понятием коллективного творчества, многие наши творцы погрузились

в состояние глубокого недоумения и апатии. Команды собираются только вокруг

коммерческого замысла. Вместе ведь зарабатывать легче, как совсем недавно

было продуктивней творить. Шумные диалоги незаметно для нас перетекли

в тихое бормотание про себя. Личностей, лидеров, которые не хотят уступать

ничего из задуманного, уверенных в том, что они делают, почти не осталось.

Режиссеры с большой неохотой отстаивают свое, их все меньше прельщает

перспектива творческих споров. Ведь это всегда рождает лишние переживания,

для этого нужно душевно тратиться, это дискомфортно. Но без этого никакое

творчество невозможно! Раньше художник и режиссер постоянно «допинговали»

театр, не давая ему покоя, и тем самым – выстраивали. Теперь режиссеры

успокоились, и лидерство взяли на себя директора. А это просто опасно.

Творческие проблемы директоров никогда не интересовали. Их забота – попроще,

подешевле, повыгодней. И когда я читаю в газете, что директор не подписал

контракт с главным режиссером, для меня это дико. Какое имеет право директор

решать такие вопросы?!! Это режиссер должен решать, кто у него будет директором.

Хозяин театра – главный режиссер. Нынче все наоборот. В театре главенствуют

люди, которые органически не заинтересованы в творчестве. И это беда.

Вернее, полбеды. Беда-то заключается в том, что от среднего поколения

режиссеров мало кто уцелел, а кто остался, постепенно, переходят в категорию

«старших». Можно было бы рассчитывать на приход в театры молодых режиссеров,

еще не запуганных, еще не забитых, с хорошей художественной наглостью

и самоуверенностью. Но этого, на мой взгляд, не случилось. Очень робкий

и очень дипломатичный их приход – с оговорками и предосторожностями. С

одной стороны, им присущи прагматизм и наглость, вовсе не художественная;

с другой – закомплексованность. Профессионалов всех театральных специальностей

они явно побаиваются. Быть может, им кажется, что эти авторитеты их подавят,

не захотят заниматься ерундой, будут капризничать. Они опасаются, что

специалист, знаток, художник, умеющий хорошо делать свое дело, имеющий

известность и вес, будь он Левенталь или Боровский, входя в совместную

работу, унизит их. Это напоминает некрасивых девочек, гуляющих с некрасивыми

подружками, чтобы никто не заметил, какие они некрасивые. Идиотизм, достойный

только этих девочек. Разумных мужчин такое поведение недостойно.

Предыдущее поколение режиссеров старалось взять от мощных творцов, личностей

как можно больше, потому что знало, что они принесут театру успех. И молодой

Захаров звал тогда такого именитого художника, академика, как Александр

Павлович Васильев, потому что авторитет Васильева определял и высокое

качество спектаклей, и статус театра. И он использовал его опыт, профессиональные

знания, авторитет для построения театра. Захаров не боялся, что его унизят.

По старой привычке я продолжаю «спаривать» молодых художников с такими

же начинающими режиссерами, которые, казалось бы, должны быть этому рады.

Теперь выясняется, что все не так просто. Молодые режиссеры отдают нынче

предпочтение неумелым и неталантливым личностям, зачастую просто самозванцам,

превращая совместное творчество в обслуживание собственных амбиций. Это

удобнее. Они не имеют своего мнения, не будут возражать, ссориться, хлопать

дверьми. В общем, с ними проще. И я уже не могу гарантировать студентам:

«Будете хорошо учиться, станете хорошими художниками – будете иметь успех».

Гарантией успеха и благополучия в искусстве всегда был профессионализм.

Но профессиональный художник должен выполнять задачу, которую он перед

собой поставил. И его «получилось – не получилось» – это «выполнил задачу

– не выполнил задачу». Вот где мука начинается, сложность. А если ты работаешь

без задачи, все оказывается очень просто. Просто красивенько – легко сделать.

Такие эксперименты я специально проводил на глазах у своих студентов –

множество вариантов красивенького, положим, за пятнадцать минут. Они убедились,

что это совсем не трудно. Потому что безответственно. Когда ты отвечаешь

за то, что делаешь, всё

– всякий произвол прекращается. Хороший ход, но не годится, замечательная,

гениальная идея, но не подходит, задачу не раскрывает. Хорошо быть художником,

которому поставили задачу нарисовать восход, а он рисует закат. Хорошо

жить, не беспокоясь ни о задаче, ни о режиссере, ни о театре, ни о чем

вообще. Теперь это разрешается. Почему бы и нет, когда все вдруг решили,

что в драматическом театре это позволительно?

Есть так называемая «бумажная» архитектура. Туда можно представить нарисованный

или вырезанный из бумаги какой угодно экстравагантный проект. Можно показать

его на выставке, и все будут ходить и восхищаться. При этом можно быть

полным дилетантом. И все будет нормально. Но если кому-нибудь взбредет

в голову это построить – все они дружно окажутся за решеткой. Увы! В театре

все наоборот. Теперь в театре можно выдавать примитив за новацию. Это

приносит успех, деньги, внимание прессы и публики. Но публика не виновата,

публику всегда обескураживает наглость, хамство. Заплатив деньги, она

не знает, как реагировать, чтобы не показать своей растерянности. И, не

зная, как реагировать, реагирует неадекватно. Поэтому такие приемы называются

запрещенными. Теперь художники их широко используют, в два счета добиваются

признания, делают головокружительные карьеры. А те молодые, которым хочется

и чего-то добиться и просто заработать, тут же соображают, что и как нужно

для этого делать, какие приемы использовать. И я уже не могу их убедить,

что это плохо, нечестно и грязно. «Если не так, то как? – думают они.

– И вообще, что в этом такого дурного?» Долго вкладываться в дело, а потом

уже получать дивиденды – уже несовременно.

Критики говорят о каком-то невиданном расцвете сценографии, особенно молодой.

Не думаю, что это верно. Я не вижу новых интересных идей в последних работах,

хотя, наверное, я просто не так много видел. Что касается молодежи, возможностей,

чтобы реализоваться, у нее немного. Выбор прост: или обслуживай и иди

в рабы, или оставайся без работы. Может, и есть другие тропинки, но я

про них ничего не знаю. Может быть. Буду рад, если кто-то их обнаружит

и укажет всем остальным.

Раньше работа режиссера и художника представляла из себя вполне определенную

проблему. И я мог даже читать лекции по методологии работы художника с

режиссером: с чего начинать, чем заканчивать, как в каждой ситуации нужно

себя вести, где нужно пойти на компромисс, где нет, и так далее. Но сегодня

ситуация изменилась так нелогично разительно, что не знаешь уже, куда

двигаться, на что тратиться, что улаживать: у тех старые комплексы, у

этих новые, те оказались в щели, те птицы оказались без перьев, те с перьями,

но пластмассовыми. Наверное, все, что остается, – это ждать, пока какая-либо

болезнь из этого букета не даст рецидив. И уже потом начинать ее лечить.

Записал С. Конаев 19 октября

1998 г.

Олег Шейнцис / Эскиз к спектаклю "Поминальная молитва". 1989

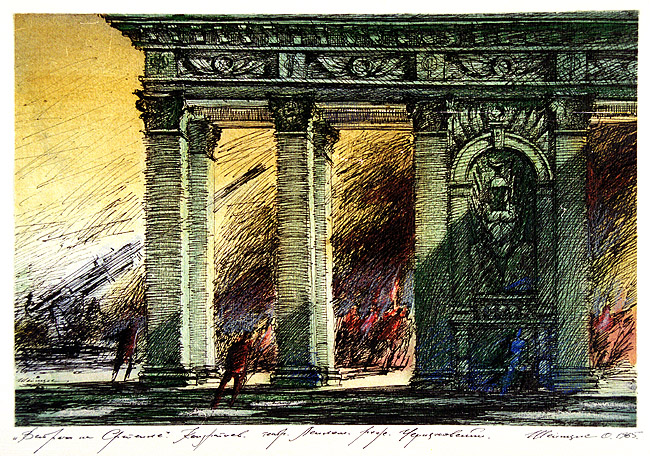

Олег Шейнцис. Эскиз к спектаклю "Встречи

на Сретенке" В.Кондратьева.

Театр имени Ленинского комсомола. 1985

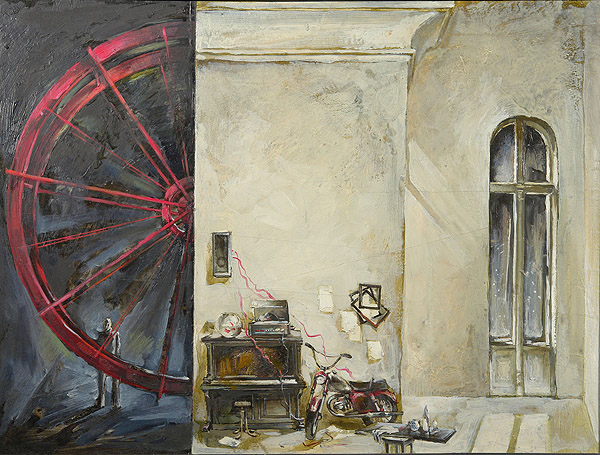

Олег Шейнцис. Эскиз к спектаклю "Жестокие

игры " А.Арбузова.

Театр имени Ленинского комсомола. 1980. Холст, масло 56 х 73 см

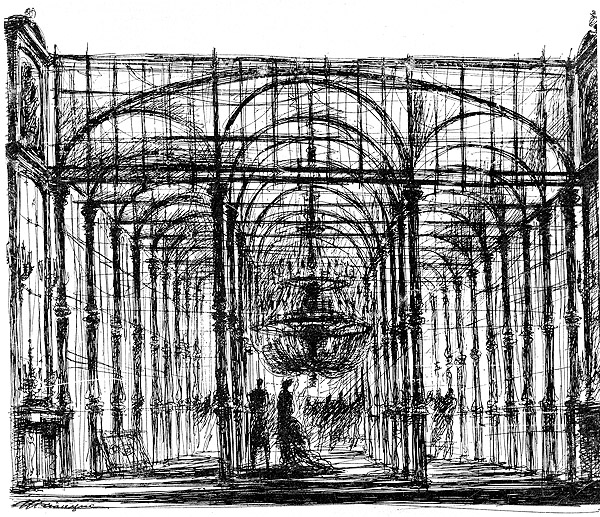

Олег Шейнцис. Рисунок к спектаклю "Анна

Каренина "

пьеса М. Рощина по роману Л.Толстого. Режиссер Роман Виктюк.

Театр им. Евг. Вахтангова. 1983

Олег Шейнцис. Эскиз к спектаклю "Оптимистическая

трагедия" Вс.Вишневского.

Театр имени Ленинского комсомола. 1983. Бумага, акварель 23,5 х 36 см

Copyright ©

художник Александр Трифонов 2008-2010

Охраняется законом РФ об авторском праве